- 相關推薦

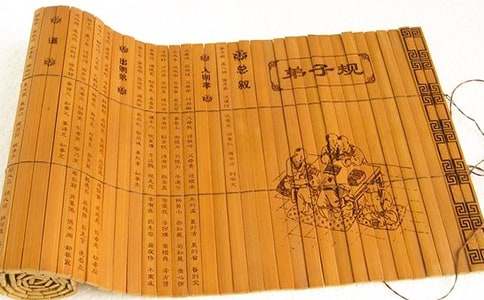

《弟子規》相關內容介紹

中國是世界“四大文明”古國之一,儒家思想在中國傳統文化中占有很重要的地位。儒家思想提倡的孝、悌、謹、信、泛愛眾、親仁、學文等思想都在《弟子規》中有明確的行為規范。下面是YJBYS小編分享給大家的《弟子規》相關內容介紹!

作者簡介

李毓秀(1647-1729),字子潛,號采三。山西省新絳縣龍興鎮周莊村人,生于清代順治年間,卒于雍正年間,享年83歲。清初著名學者、教育家。李毓秀的人生經歷平實,性情溫和豁達,因而缺少傳奇故事。史料記載,在年輕的時候,李毓秀師從同鄉學者黨冰壑,游學近二十年。科舉不中后,就放棄了仕進之途,終身為秀才,致力于治學。精研《大學》《中庸》,創辦敦復齋講學。來聽課的人很多,門外滿是腳印。太平縣御史王奐曾多次向他請教,十分佩服他的才學,被人尊稱為李夫子。平生只考中秀才,主要活動是教書。根據傳統對童蒙的要求,也結合他自己的教書實踐,寫成了《訓蒙文》,后來經過賈存仁修訂,改名《弟子規》。他的著作還有《四書正偽》、《四書字類釋義》、《學庸發明》、《讀大學偶記》、《宋孺夫文約》、《水仙百詠》等,分別藏于山西省圖書館和北京大學圖書館。

創作背景

康熙年間,統治階層出于長久統治的目的,主動追求對傳統優秀思想文化的認同。包括崇文尊孔,提倡修讀四書五經,尊孔子為“大成至圣文宣先師”;大修孔廟,春秋祭孔、宣諭以孔子儒教為立國之本。《弟子規》原名《訓蒙文》,是清朝康熙年間的秀才李毓秀所作。《弟子規》是當時皇權、神權下的產物,滿族人以幾十萬人統治億萬漢族人,統治者需要順民、傀儡、奴隸。1670年,根據儒學核心制定和頒發“圣諭”十六條,作為人們的思想準則和行為規范:敦孝悌以重人倫;篤宗族以昭雍睦;和鄉黨以息爭訟;重農桑以足衣食;尚節儉以惜財用;隆學校以端士習;黜異端以崇正學;講法律以儆愚頑;明禮讓以厚風俗;務本業以定民志;訓子弟以禁非為;息誣告以全良善;戒匿匪以免株連;完錢糧以省催科;聯保甲以弭盜賊;解仇忿以重生命。另外,康熙十二年的薦舉山林隱逸、十六年開設明史館、十七年的薦舉博學鴻詞,網羅名士,弘揚儒學。這些舉措都促進了儒家的發展。《弟子規》正是在這種文學氛圍下,寫作而成的。其原名《訓蒙文》,原作者李毓秀是清朝康熙年間的一個秀才。他以《論語》“學而篇”中“弟子入則孝,出則弟,謹而信,泛愛眾,而親仁,行有余力,則以學文”為中心,列述了弟子在家、出外、待人、接物與學習上應當恪守的守則規范。后來賈存仁將其修訂改編并改名為《弟子規》。

后世影響

教育意義此書以淺近通俗的文字、三字韻的形式闡述了學習的重要、做人的道理以及待人接物的禮貌常識等等。《弟子規》總敘中說:“弟子規,圣人訓:首孝弟,次謹信,泛愛眾,而親仁,有余力,則學文。”這里面有七個科目,即孝,弟,謹,信,愛眾,親仁,學文,前六項屬于德育修養,后一項,即學文,屬于智育修養。《弟子規》明確強調了做人的各項準則,首先教育我們孝順父母、恭敬兄長,繼而教育我們把對父兄的孝敬擴大到社會,“事諸父,如事父;事諸兄,如事兄”,進而教育我們泛愛眾,“凡是人,皆須愛”,通篇講的是愛心。父母對子女傾注了無私的愛,子女應該以無私的愛回報父母。這是天經地義的。2014年9月6日,海南省首開傳統文化改造犯人的先河,服刑人員每日誦讀和領悟《弟子規》、《了凡四訓》、《太上感應篇》,“學一句,做一句”,潛移默化學會為人。中國司法部肯定海南經驗,將海南司法廳編著的《中華傳統美德教育教材》納入服刑人員教育統編教材全國發行。

文史影響《弟子規》也是學習中國文史知識的重要途徑之一。《弟子規》三字一句,易學易記,文中穿插了相關文史知識、成語典故。《弟子規》所講的道理,從入則孝、出則弟、謹而信、泛愛眾、親仁及余力學文著手講述了古代很多的典故。

作品鑒賞

名稱由來“弟子”即學生、子弟之義,人人都為人子女,人人都為人弟子,所以,“弟子”涉及到所有的人,“弟子”不是指小孩,圣賢人的學生都叫弟子。 “規”就是做人的道理,行為的規范;“規”也是會意字,左邊一個“夫”,右邊一個“見”,叫大丈夫的見解。當然大丈夫的見解一定是隨順圣賢教誨,也就是人生的真理,來做事、來處事待人。《弟子規》我們來學才能把孩子教好,“教兒教女先教己”,要把兒女教好,首先要提升自己,自己先學好,這樣才能夠當好身教的工作。

董遇巧用三余

(有余力則學文)時間:三國時期。魏國有一個人叫董遇。自幼生活貧苦,整天為了生活而奔波。但是他只要一有空閑時間,就坐下來讀書學習,所以知識很淵博,人們很佩服他。名聲也越來越大。附近的人紛紛前來求教,并問他是如何學習的。董遇告訴他們說:冬者,歲之余;夜者,日之余;陰雨者,時之余。學習要利用三余,也就是三種空余時間:冬天是一年之余,晚上是一天之余,雨天是平日之余。人們聽了,恍然大悟。原來就是要通過一切可以利用的時間來讀書學習,以提高自己的水平。

孟母斷機(父母教須敬聽)孟子是古代儒家代表之一,著有《孟子》七篇(孟子者七篇止——三字經)。孟子小的時候,并不太珍惜學習的機會,有一天讀書厭倦了,就跑出學堂去玩。后來孟子的母親知道了,就在織布的時候,突然很生氣的樣子把織布的梭子折斷,扔在地上。孟子很奇怪,就問母親為什么生氣。母親說:“織布要一寸一寸地織,才能織成。但是如果把梭子折斷了,不去織它,還能織成一匹布嗎?你的學業也一樣啊,你還沒有學成就厭倦了,怎么能夠成為有用的人呢!”孟子聽了,明白了做學問的道理,從此發奮學習,終于成為一代大師。

黃香溫席(冬則溫夏則凊)過去漢朝的時候,有一個叫黃香的孩子,是江夏人。他九歲時,就已經懂得了服侍父母的道理.每次當炎炎夏日到來的時候,就給父母的蚊帳扇風,讓枕頭和席子清涼爽快,把吸人血的小蟲和蚊子扇開,讓父母好好睡;到了寒冷的冬天,就用自己的身體讓父母的被子變得溫暖,讓父母睡得暖和.于是黃香的事跡流傳到了京城,號稱“天下無雙,江夏黃香”。

鹿乳奉親(親所好力為具)郯子,春秋時郯國國君。古代的一位大孝子,父母年紀大了,都患眼疾,很想吃鹿乳。郯子聽說鹿乳可以治好雙親的眼疾,便披著鹿皮,去深山想盡辦法混入鹿群之中,終于有一天,他得到鹿乳,帶回家讓父母喝了。在取得鹿乳的過程中,有一次,一個獵人誤認披著鹿皮的郯子是鹿,正要射他,郯子趕緊大叫,并將實情相告,獵人被他的孝心感動,護送郯子出山,并且將這件事告訴了大家。從此國君鹿乳奉親的孝順故事也成了千古佳話流傳至今。解:家里有好吃的不能只想到自己的滿足,更應該考慮到長輩。水果或菜肴也都要和長輩一起分享,不能吃“獨食”。(推而廣之:親所惡謹為去)父母親不喜歡的東西,或者我們自身而不好的習慣,都要把它去除掉。

臥冰求鯉

(親愛我孝何難,親憎我孝方賢)晉朝人王祥,幼年時母親就去世了。父親又娶了繼母,繼母朱氏不喜歡王祥。經常在父親面前說他的壞話,久而久之,連父親也不喜歡他了。雖然失去了父母的慈愛,但是王祥仍然很孝敬自己的父母。有一年冬天,繼母病了,想吃新鮮的鯉魚。當時天寒冰凍,河面都結冰了,一般漁民都已經不出去捕魚了。王祥為了捉到活魚,竟然脫掉衣服臥在冰上,希望能用體溫化開河面的冰以后再捕魚。(神話色彩的情節是)這時候冰忽然自行融解裂開一條縫,從里面躍出兩只鯉魚,于是拿回去供母。王祥的孝行感動了繼母,以后繼母對他也就格外關心起來了。一家人的生活慢慢融洽和諧起來。原文翻譯:晉朝的王祥,早年喪母,繼母朱氏并不慈愛,常在其父面前數說王祥的是非,因而失去父親之疼愛。繼母朱氏時常想吃鯉魚,但因天寒河水冰凍,無法捕捉,王祥便赤身臥于冰上禱告,忽然間冰裂,從裂縫處躍出兩尾鯉魚,王祥喜極,持歸供奉繼母。

子騫諫父(親有過諫使更,親憎我孝方賢)周朝時候,有個孝子,叫做閔子騫。他是孔子的學生。生他的母親,早已過世了,他的父親娶了一個后妻,生了兩個兒子。那個后母很厭惡閔損,冬天的時候,給自己親生的兩個兒子,做了棉絮做的衣裳,給閔損穿的衣裳卻是只裝著蘆花的。有一天,他的父親叫閔子騫推車子出外。可是因為衣裳單薄,身體寒冷,一個不小心,不覺失掉了車上駕馬引軸的皮帶子。他的父親起初以為兒子太粗心很生氣,就用鞭子打他。鞭子把衣服抽破了,露出全是不保暖的蘆花,才知道大兒子是穿了蘆花的緣故。

回家后,再摸摸另外兩個孩子的衣服,卻是暖和的棉花。父親的心里明白了,是后母虐待了閔子騫,一氣之下,就要趕走后母。這時閔子騫跪下來哀求父親,說:"母在一子單,母去三寒。"母親在家,只有孩兒一人受凍,如果母親走了,家里就有三個孩子要受寒。這兩句話感動了父親,留下了后母,也使后母知道反省改過,而變成了慈母。閔子騫的孝行是發自天性的,不管父母對他是疼愛或是憎惡,他始終都是用心盡孝的,安頓了一家人的心,讓一家人世間各安其分,因而保全了一個瀕臨破碎的家庭。所以孔子在教學時,還特別稱贊閔子騫說:"真是難能可貴的孝子啊!"解: 父慈子孝,不一定讓我們的家富裕有錢,不一定有花園別墅可以住,但是"孝行"卻可以建立天然和諧的秩序,讓我們活在安和樂利的環境中!家如果是一個人的堡壘,孝就是堡壘的基石,多一份孝心,家就多一份保障,讓我們用孝行,把家建成固若金湯的堡壘!

親嘗湯藥(親有疾藥先嘗,晝夜侍不離床)漢文帝劉恒是漢高祖的第三個兒子,他是薄太后所生。漢文帝以仁孝聞于天下,侍奉母親從不懈怠。母親生病躺在床上三年,他常常晚上不睡覺,在床前照看母親,母親所服的湯藥,他親口嘗過后才放心讓母親服用。他在位24年,重德治,興禮儀,注意發展農業,使西漢社會穩定,人丁興旺,經濟得到恢復和發展。

為兄之道之友愛(兄道友弟道恭,兄弟睦孝在中)南朝宋時宰相徐湛之小時候和弟弟徐淳之一起乘車外出,可是乘車時駕車的牛突然奔跑過來,車子壞在了路上,周圍的人見后紛紛趕來搭救他們,徐湛之讓搭救他們的人先把弟弟抱下車,然后才是他,眾人紛紛贊嘆他雖然小卻很有見識。(《宋書卷七十一列傳第三十一》徐湛之,年數歲,與弟淳之共車行,牛奔車壞,左右馳來赴之。湛之先令取弟,眾咸嘆其幼而有識。)

【《弟子規》相關內容介紹】相關文章:

李商隱的無題相關內容07-21

《范仲淹苦讀》相關內容07-02

《弟子規》作者簡介及內容介紹09-12

溫庭筠的菩薩蠻相關內容08-20

詩經小雅相關內容07-19

琵琶行原文相關內容09-18

王昌齡的從軍行相關內容09-05

雷鋒的手抄報相關內容02-29

《紅樓夢》經典詩詞相關內容05-23

春天的黑板報相關內容08-23